Furono più o meno queste le parole che nonna – cui mancava davvero poco ad arrivare a novant’anni – strusciandosi alle mie gote, bianche come cardoni, e strinto in vita quel suo grembiale rosso per allontanare il malocchio in cucina, mi sospirò, aggrappandosi come fa il pollo sul trespolo, alla mia spalla sbilenca, manco stesse per morire lì – dico di nonna – secca e dura, davanti ai miei amichetti ed amichette di scuola, radunati per il mio compleanno a casa nostra sotto la pergola. Si era in tanti quel giorno, che ancora mi ricordo la torta reale che mi fece nonna, una roba tipo un chilo di farina e almeno dieci uova, se non sbaglio.

Erano i primi anni Ottanta (del secolo scorso, come aggiungono quelli che hanno studiato) e davanti la scuola c’era un prato verdissimo e più in là le serre dei garofani, che a noi bimbi piacevano tanto perché profumavano, ma non come le fresie, il fiore preferito dalla nostra maestra Paola.

Ricordo la Silvia, che era già alta più della lavagna; la Nicoletta, che aveva gli occhi che sembravano tuffati nel mare di Follonica; la Monya, brunettina e buffissima; la Ilaria, col viso che pareva tolto ad un affresco di Raffaello, tanto era meravigliosamente bella; la Daniela, coi capelli all’Umberta e gli occhi incredibilmente verdi; la Monica, che stava al principio della via Romana, coi capelli ricci che pareva un cesto di insalata appena colto, e poi c’era lei – che non rammenterò – che era la più bella di tutte.

L’ho rivista, oltre quarant’anni dopo, poche settimane fa al mercato al Borgo. Cristo mi fulmini se ancora non è bellissima come me la ricordavo. Non l’ho salutata perché mi sono vergognato. Indossavo una orribile tuta blu a strisce rosse, mentre lei, accidenti, pareva uscita da uno di quei negozi delle strade alte, e non me la sono sentita di salutarla. Forse ho fatto male. O forse no.

Una volta arrivato a casa ho aperto una scatoletta di tonno al naturale e ci ho mangiato sopra una fetta di pane nero che stava lì da giorni vicino alla saponetta al limone nel lavandino.

Ho pianto una volta entrato nel letto, ripensando a cosa mi era capitato poche ore prima. Ho provato tristezza e tenerezza allo stesso tempo e piangevo. A volte è bello piangere quando nessuno ti vede e sei da solo. Tu e le tue lacrime. Le lacrime sono come i tuoi migliori amici. Non possono tradirti. E ti lasciano addosso un delicato profumo di acqua.

Ritornando a quelle parole di nonna, mi ricordo benissimo a cui si riferiva perché, una volta finita la torta reale ed andati via i miei amichetti ed amichette di scuola, mi spiegò come mai le uscì, apparentemente dal nulla, quella frase, che lì per lì mi fece riflettere ma poi corsi subito a spingere la Monya sull’altalena che stava lì dove ora c’è un immenso gelso. Dico l’altalena, non la Monya. Ebbene, quando si rimase da soli nonna ed io, col suo fare spiccio che un poco ricorda anche il mio carattere orribile, mi raccontò che quella frase le era salita su in mente non sapeva bene per quale motivo, ma sapeva a chi era riferita.

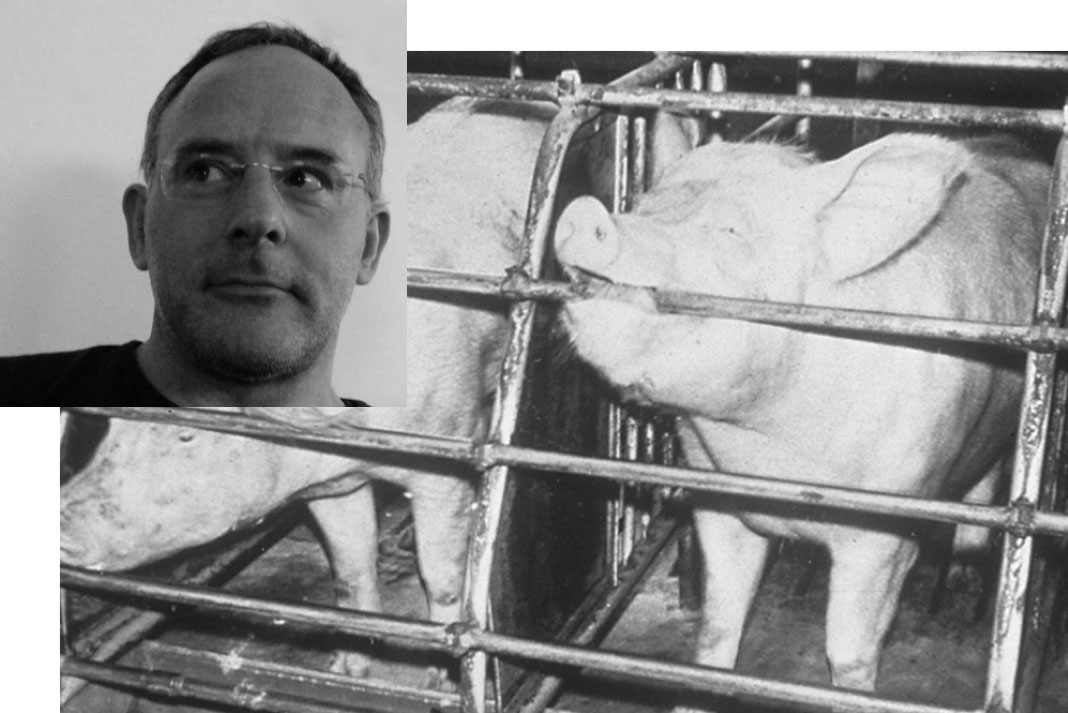

Tagliava la torta per il mio compleanno – si era in luglio e le cicale cantavano (ma chi ha studiato direbbe frinivano e citerebbe subito il Pascoli ed il Carducci) – e forse questo le ricordò di uno zio acquistato di sua mamma, che proprio con un coltello simile si dette la morte davanti allo stallino dei maiali che era posto a bacìo, laggiù dopo la fila dei meli, dove ora ci abbiamo murato una vasca dove sguazzano felici una quindicina di pesci rossi grossissimi.

Si chiamava Rodolfo e a detta di nonna era una vera e propria capra, senza offesa per il nobile ovino. Si era sposato giovane con una delle tante zie di nonna, anche lei morta giovane, credo di tifo. Anche lei, a detta di nonna, non era nata un fulmine e pareva un poco tonta a volte. Mai si seppe se ci era o ci faceva. Si chiamava Elsa e credo che qualche gene suo sia trasmigrato a farmi quello che sono adesso, giunto miracolosamente alla soglia dei cinquant’anni. Fatto sta che Rodolfo soffriva di turbe psichiche abbastanza forti, tanto che un giorno fu trovato nudo in terra a beccare il granoturco insieme con le nostre amatissime galline. A nulla servirono le docce d’acqua benedetta eseguite con la macchina da ramare dal babbo di nonna, un sistema che don Avio approvò senz’altro, pena l’esclusione al nostro ambitissimo pranzo domenicale, dove non vi erano mai meno di tre conigli arrostiti e cinque fiaschi di vino di quello grosso che faceva un fratello di nonna giù vicino a Cerreto Guidi.

Zio Rodolfo, un giorno che tutti erano ancora a dormire, scese giù in cucina, afferrò il primo coltello che trovò rufolando nel cassetto della madia, poi aprì l’uscio e si trovò in mezzo all’aia ancora immersa nel buio antelucano. Cosa successe dopo nessuno lo seppe mai. Fu trovato steso per terra col coltello piantato bene in pancia proprio di fronte allo stallino dei maiali, che lo guardavano lì come si può guardare un povero cristiano un poco matto.